どうした?ちょっと元気ないね

うん…別に人間関係が悪いわけでもないんだけど、なんか会社にいるとずっと気を張っちゃって…

それ、私も前に同じこと感じてた。“内向型”って言葉、知ってる?

なにか嫌なことを言われたわけでもないのに、会社に行くだけでまわりに気を使って夕方にはヘトヘト・・・

隣の同僚は、仕事に飲み会に精力的に動いても疲れてなさそうなのに、「どうして私だけこうなんだろう」って悩んでいませんか?

今日は“内向型”と呼ばれる気質について、お話していきたいと思います。

「だから私、こんなに疲れてたんだ…!」とわかるだけでも、これからの生き方の対策が取れるようになりますよ^^

- 会議や人間関係で消耗しやすい“内向型”の特徴とは?

- 「私だけ空回りしてる…」と感じてしまう原因

- 内向型でもムリせず働けるためのセルフマネジメントのヒント

なんで私は、こんなに職場で疲れてしまうんだろう?

みんな同じように働いているはずなのに、私だけどうしてこんなに疲れるんだろう?

朝から夕方まで気を張りっぱなしで、家に帰る頃にはもうクタクタ。

そんな毎日が続いて、ふとした瞬間に「私だけおかしいのかな…」と不安になることがありました。

「周りは普通に働けているのに…」と思っていた会社員時代

まだ会社員だった頃。

昼休みになると、誰もいないトイレの個室にこもって、そっとため息をついていました。

鞄からスマホを出して、SNSを眺めるふりをしながら、心の中で思っていたのは「なんで私だけ、こんなに疲れてるんだろう……」ということ。

特に何かあったわけじゃない。

怒られたわけでも、失敗したわけでもない。

でも、朝からずっと気を張っていて、疲労感だけがずしんと溜まっている。

デスクに戻る前に、そんな風に“少しだけでも一人になる時間”を取らないと、息が詰まりそうでした。

周りはいつも誰かと話していて、楽しそうに笑っている。

私も表面上はにこにこしているけれど、本当はずっと気をつかっている。

「気の利いた雑談しなきゃ」

「ちゃんと空気読まなきゃ」

「今、気を悪くしてないかな?」

そんなふうに、ひとつひとつの行動に力が入りすぎてしまう。

たぶん、まわりからは「普通」に見えていました。

むしろコミュニケーション上手、と上司に言われたことすらあります。

でも、自分の中では毎日が戦いでした。

「こんなにがんばってるのに、なんでしんどいんだろう?」

その理由がわからないまま、ずっとモヤモヤしていました。

がんばってるのに報われない。「向いてないのかな」という不安

私はちゃんと仕事をしていたと思うし、評価も十分してもらっていました。

でも、心のどこかでずっと思っていたんです。

「私、たぶんこの働き方に向いてない…」

- 仕事よりも、人間関係にすごく神経を使って疲れる。

- 「根回し」や「調整」っていう言葉だけで、ずーんと気が重くなる。

- 頼みごと一つするにも、「今、声かけても大丈夫かな…」って空気を読みすぎて、なかなか言い出せない。

そんな自分を責めたりもしていました。

「もっと要領よくできればいいのに」

「なんでこう人との距離感が下手なんだろう」

って。

そして何よりしんどかったのが、「仕事の成果」よりも「ノリの良さ」が評価される空気でした。

飲み会で盛り上げてる人が「人望ある」とか、雑談を率先してる人が「雰囲気づくり上手」とか。

そういう事が「評価」につながっている感じ、あなたの職場にもありませんか?

もちろん、それはその人たちの長所なんだけど、黙々と丁寧に仕事をしてる私に同じことはできなくて。

学生やアルバイト時代も、なんとなく感じていた「場になじめない」感覚。

まわりは楽しそうに話しているのに、私は話しかけるタイミングを探してばかり。

会議の前には何を言うか頭の中で繰り返して、それでも心臓がバクバクして。

「うまくやれてないのは、自分の努力が足りないからだ。」

そう思うことで、納得させていたように思います。

「合わない場所にいる」ことすら、気づけていなかった

当時の私は、「働くって、こういうものなんだ」と思っていました。

お金を稼ぐってラクじゃないんだから、と。

- 朝から晩まで神経をすり減らして、帰宅したらぐったり。

- 休みの日は、ひとりで静かに過ごすことでなんとか回復。

- また月曜日、ため息をつきながら電車に揺られて出社する。

──そんな日々でした。

でも本当は、「合わない場所にいる」ということに気づけていなかっただけなんだ、って今なら分かります。

職場の人間関係や仕事内容に、明確なトラブルがあったわけではありません。むしろとてもホワイトな環境でした。

それでも、「わたしは」ずっと無理をしていたんです。

転職だってカンタンじゃないし、これといったスキルもないし・・・

「私はここにフィットしてない」と認めるのが怖くて、見ないふりをしていたように思います。

「内向型」の特徴を知って、やっと理由がわかった

わたしが職場で感じていた「なんとなくしんどい」の正体。

それは、内向型という“気質”にありました。

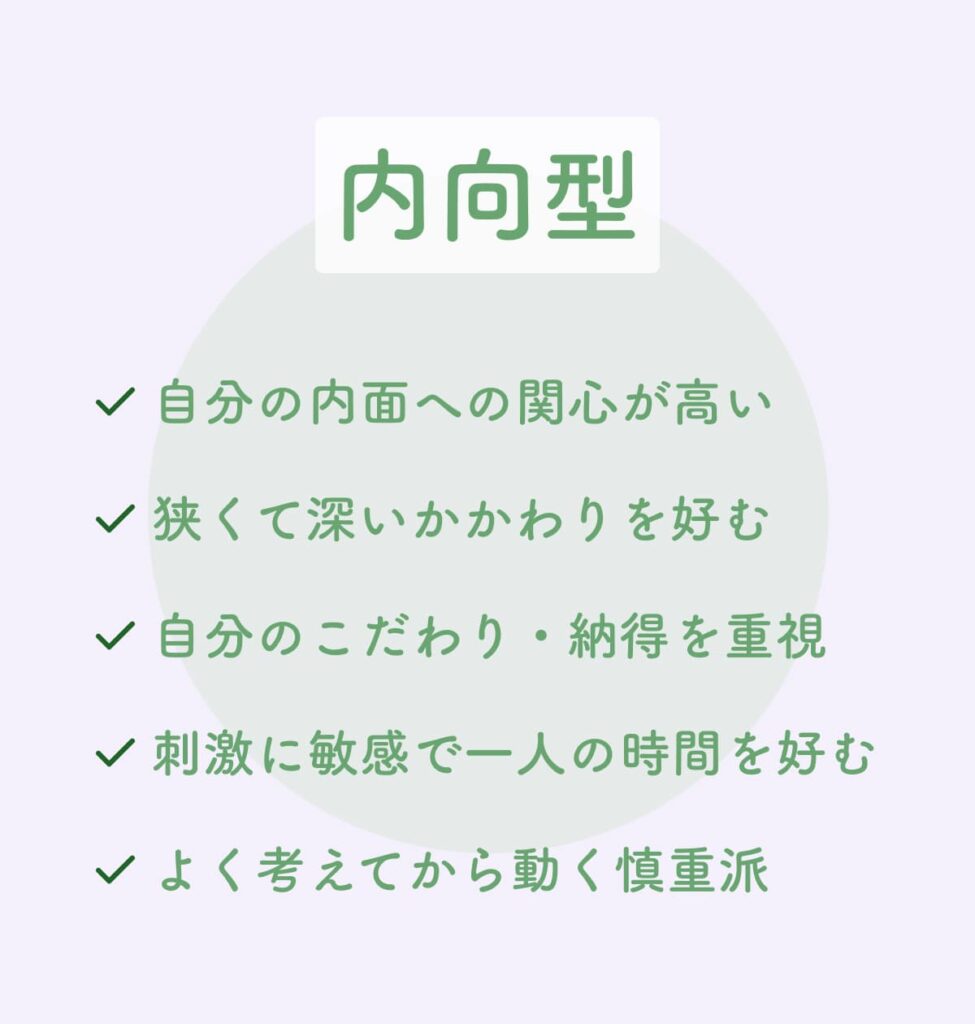

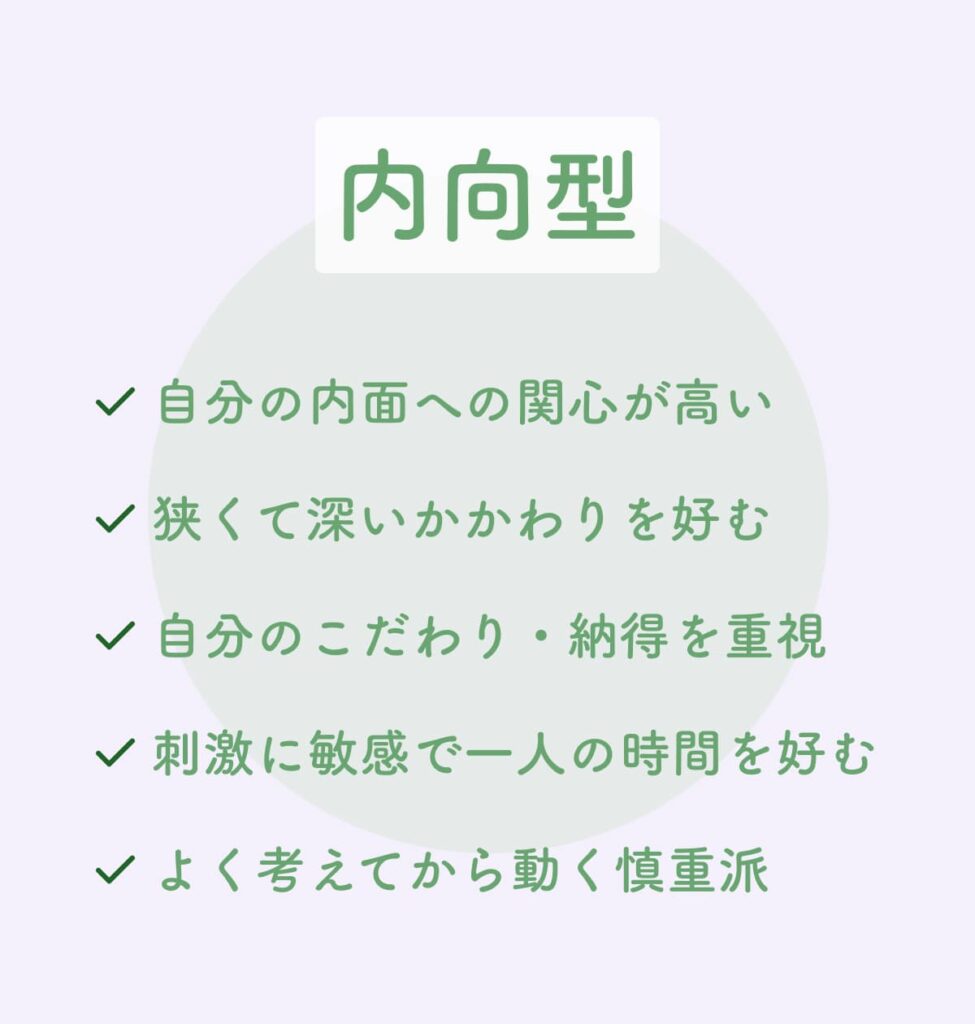

まずは、内向型とはどんな特徴があるのかを見ていきましょう。

「内向型=人見知り」じゃない? まずは定義から

「もしかして私、内向型なのかも?」

ある日、ネットの記事でたまたま「内向型」という言葉を見つけました。

それまで「HSP」や「繊細さん」というワードは目にしたことがあり、本を読んだりもしたのですが「似ているところもあるけど、ちょっと違うんだよなぁ」と感じていました。

それが、「内向型」に関する説明は、読み進めていくうちに「あれ?これ…まさに私のことじゃない?」と驚いたのを覚えています。

内向型は、ただの性格の一部ではなく、脳の働き方や刺激の処理の仕方に関わる「気質」なのだそうです。

人と話すのが嫌いなわけじゃないけれど、ずっと人と一緒にいるとぐったりしてしまう。

その原因が、ちゃんと脳科学的に証明されている。そのことに、ホッとしました。

「私がダメなんじゃなかった…!」

そんなふうに、自分のしんどさの“正体”が見えてきた瞬間でした。

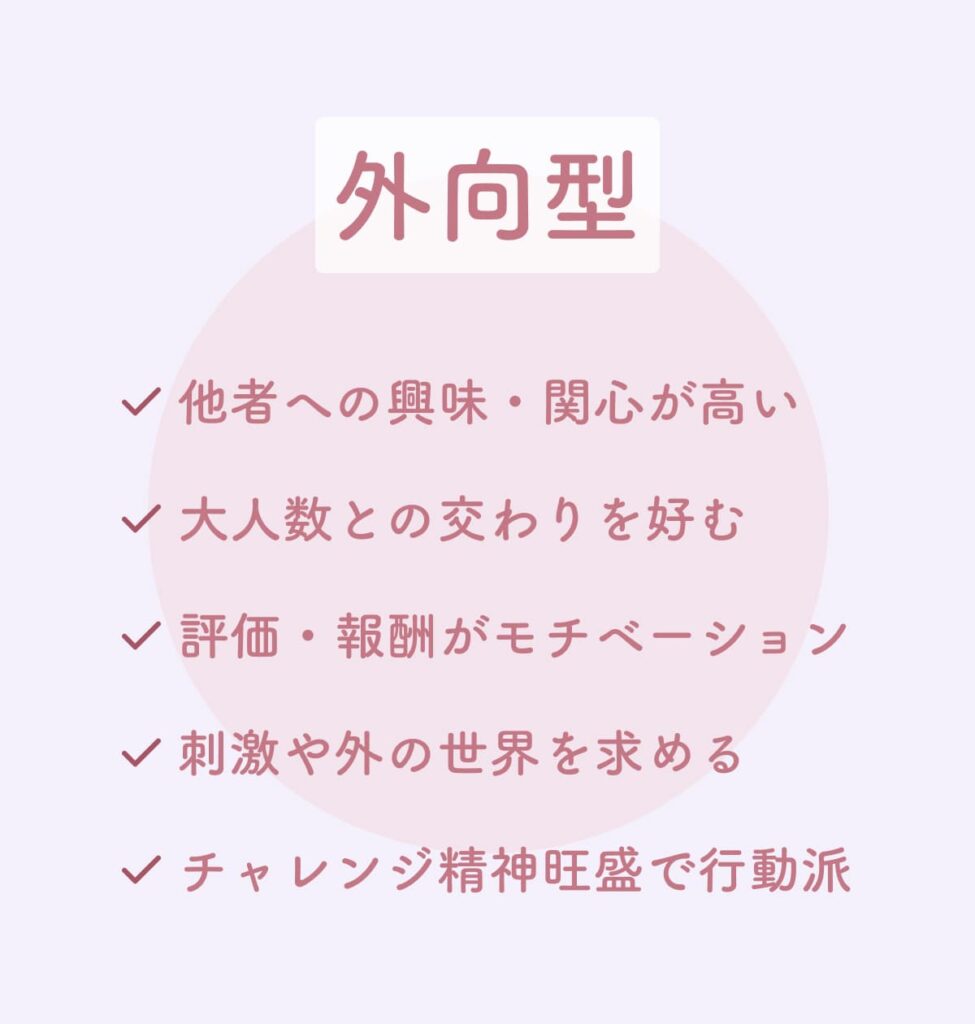

「刺激に敏感」「ひとり時間で回復」などの共通ポイント

内向型の人に共通して見られる特徴のひとつが、「刺激に敏感」ということです。

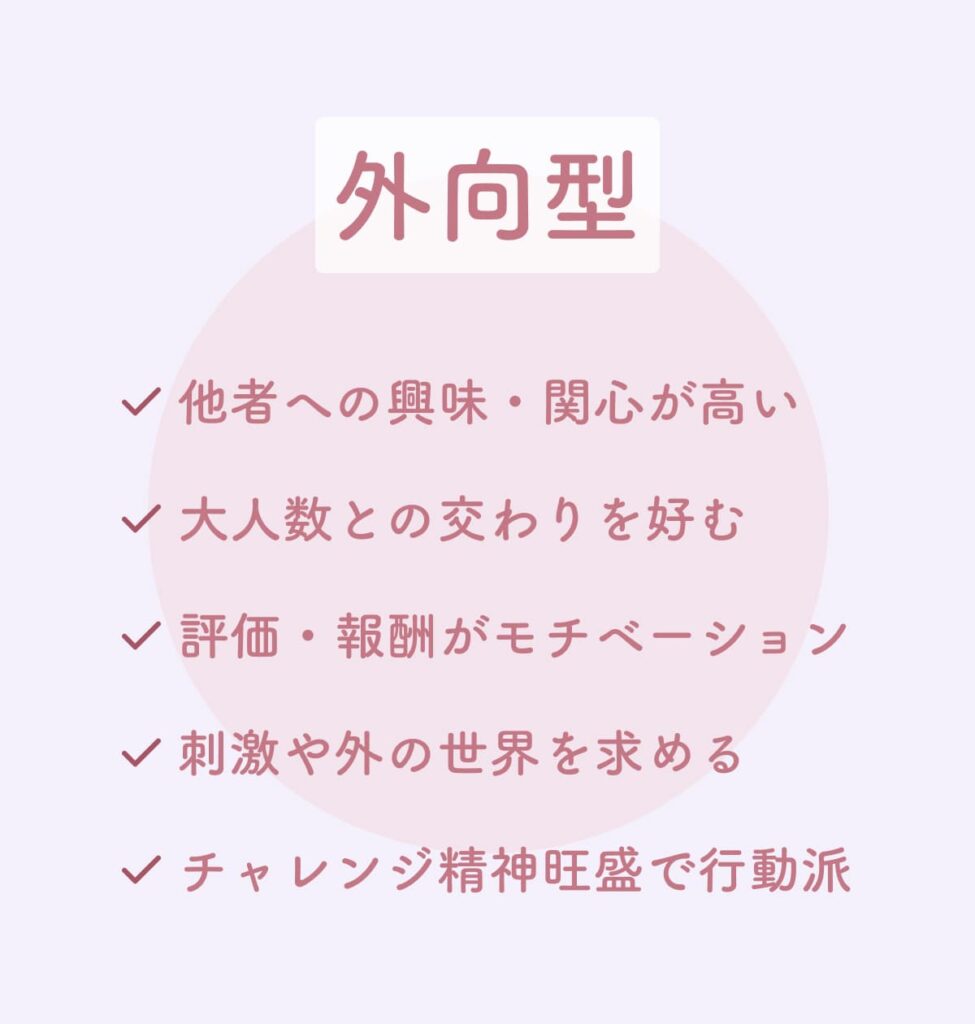

内向型の反対は外向型というタイプですが、同じ刺激でも、内向型は外向型に比べて多くの情報を受け取ってしまい、脳のリソースを使ってしまうんだそうです。

これはアメリカの心理学者カール・ユングによって提唱された“内向・外向の気質”の中でも代表的な性質で、後の研究でHSP(Highly Sensitive Person)などの概念にも通じています。

たとえば職場で、誰かの雑談がずっと耳に入ってきたり、メールやチャットの通知が何度も鳴ったり。

そういう“ちょっとした刺激”が重なるだけで、集中力が削がれていきます。

また、「ひとり時間で心が整う」というのも特徴のひとつ。

人と関わった後は、静かな時間でリセットする必要がある人が多いです。

こうした傾向は、内向型の人に多く見られる共通点だと言われています。

(参考:『静かな人の戦略書』『内向型人間のすごい力』)

このあたりの本を読んで、

「こんな違和感を感じているのは、私だけじゃなかったんだ」

と気づけたことが、力強い癒やしになったので、同じように悩む方はぜひ読んでみてください。

「気をつかいすぎる自分」にも理由があった

ちょっとした一言や、相手の表情の変化に敏感で、「あれ、今の言い方まずかったかな…」と反省モードに入ってしまう。

そんな自分を、ずっと「気にしすぎ」「メンタル弱め」だと思っていました。

でも、内向型の人は「人との関わり」にすごくエネルギーを使うと言われています。

言葉の裏を読もうとしたり、場の空気を感じ取ろうとしたり、相手の立場に立って考えるのが当たり前になっているんですよね。

たとえば、飲み会の席で隣の人がつまらなそうにしていたら、「私の話がつまらなかったのかも」と気になってしまったり。

グループワークで誰かが発言を控えていると、「気まずくないかな」とソワソワしたり。

でもそれって、「人の気持ちに敏感で、場のバランスを保とうとする力がある」ということ。

決して悪いことじゃないんです。

むしろこの気質は、サポート役や調整役として強みを発揮できることも多いと知って、私は少しだけ自分のことが好きになれました。

HSPとは違うの?

ちなみに、「気をつかいすぎる」と感じる方の中には、HSP(Highly Sensitive Person) の特徴もあわせ持っている方もいます。

HSPは「五感からの刺激にも敏感」という特性があり、たとえば、音や光、におい、人混みなどに強く反応して疲れやすい傾向があります。

内向型とHSPは似ている部分も多いですが、「内向型=100%HSP」というわけではありません。

わたし自身も、HSPの特徴を知ったときに「あ、これもあるかも」と思うことがいくつかある一方、「これは当てはまらないな」と思うこともありました。

大切なのは、「何に分類されるか」よりも、「自分の反応には理由がある」と知ることだと思っています。

特徴を知ったら、「私はこのままでいい」と思えた

「私って、なんでこうなんだろう…」と、ずっと思ってきたけど、“性格の問題”だと思っていたことが、ちゃんと理由のある「特性」だと知って、少しずつ気持ちが変わっていきました。

「弱点」ではなく「特性」だったとわかった瞬間

内向型の特徴を知ってから、何度も心に浮かんできたのが「これって、私のダメなところじゃなかったんだ」という気づきでした。

たとえば、飲み会の翌日にどっと疲れてしまうのも、会議の前に頭の中で発言をシミュレーションしてしまうのも、その場のノリにうまく乗れなくてあとでモヤモヤするのも…

ぜんぶ「弱さ」や「欠点」ではなくて、ただ「私はこういうタイプなんだ」という、気質や特性なんだなと思えたんです。

実際、心理学者のカール・ユングの理論を元にした性格分類では、人口のおよそ30〜50%が内向型とされています。

意外と多いと思いませんか?

つまり、同じ気質を持つ人たちは、似たような場面で似たような反応をして、そして同じように「こんなの自分だけかな…」と悩んでいることが多いんです。

そして、同じ気質を持つ人たちは、同じような反応をして、同じように「こんなの自分だけかな」と感じている。

それを知ってから、わたしは少しずつ「自分は内向型で、こんな場面ではこう感じやすいんだ」といった話を信頼できる人たちに自己開示してみました。

すると、「私も!」「実は、僕もそう」と答えてくれる人が何人もいたんです。

(いえ、正確には、ずっと目の前にいたけれど、まさか仲間だとは思っていなかっただけなんです。)

みんな、必死に「社交的な外向型のフリ」をして生きていた。

だから、お互いに気づかなかっただけなんですね。

この出来事をきっかけに、私はふっと肩の力が抜けました。

もちろん、「内向型だから仕方ない」と開き直りたいわけじゃありません。

でも、「無理に変わらなくてもいい」「これが私の自然なペースなんだ」と思えるだけで、本当に、心がすーっと軽くなったんです。

内向型だからこその得意な仕事や役割

内向型って、「人前で話すのが苦手」「雑談がうまくできない」「打ち合わせが続くとヘトヘトになる」…

そんな「できないこと」が目立ちやすいんですよね。

でも実は、静かなところでコツコツ集中する仕事や、人の気持ちに寄り添うような役割では、内向型の人の方が価値を発揮できることが多いんです。

たとえば…

- 一人でじっくり考える企画や文章作成

- 感情の機微に気づける、丁寧なカウンセリングやサポート業務

- 派手さはなくても、確実にまわりを支える裏方的な仕事

- 淡々と進めるデータ整理や、システムまわりの整備

- 対話を通して相手の本音を引き出すようなインタビューやヒアリング

内向型の人は、観察力・思考力・共感力が高い傾向にあります。

そのぶん、無理に前に出たり、即断即決の判断を求められる場面では苦しくなりやすいですが、時間をかけて丁寧に向き合う仕事では、しっかり力を発揮できる人が多いんです。

▼「内向型・HSPに向いてる仕事って?」をもっと具体的に知りたい方は、こちらの記事もどうぞ:

わたし自身も、前職では「提案資料をじっくり練る」「相談内容を聞いて深く寄り添う」「スムーズに進む仕組みを考える」など、誰かを支えるような業務の方がうまくいっていました。

派手さはなくても、そういう仕事を「ちゃんと見てくれる人」もいます。

そして、そういう人たちと出会えると、「内向型って弱みじゃなくて、強みになる場面もあるんだ」と気づくことができます。

少しずつ、自分に合う働き方にシフトしていった私の例

最初から「自分らしい働き方」を選べたわけではありません。

私もずっと、外向型に寄せた働き方を無理して続けていました。

ある日、管理職に昇進という話が持ち上がり…「評価されるのはありがたい、でも私には合わない」と強く感じたんです。

思わず「辞めようかな」と考えてしまいました。

その後、部署異動を経て、前より自分のペースで働ける環境に変わったけれど、忙しさや気疲れは相変わらず。

また管理職の話が出て、その仕事内容にも納得がいかず、ついに限界を感じました。

もともと「会社員は向いていないかも」と思っていた私。

実は育休中からデザインの勉強をはじめていて、こっそり副業として活動も始めていました。

「自分にコントロールできない事で悩むのは、もういやだ。」

そうしてついに覚悟を決め、いまの仕事で独立する道を選びました。

▼「働き方に迷ったわたしが起業に至るまで」をもっと具体的に知りたい方は、こちらの記事もどうぞ:

まとめ|まずは「知る」だけでも、心が軽くなる

自分の気質や傾向を知り、「これでいいんだ」と思えるだけで、心のしんどさはずいぶん軽くなります。

「しんどさ」にはちゃんと理由がある

毎日ヘトヘトになるのは、あなたの努力が足りないからじゃありません。

「周りに合わせなきゃ」

「もっと頑張らなきゃ」

と自分を責める前に、まずはその“しんどさ”の正体を知ってほしいんです。

実際、これまでお話してきたように、内向型の人は刺激や情報処理に敏感で、人と関わることにエネルギーを使いやすい傾向があります。

だから、「雑談が多い職場」や「即レスが求められる環境」では、エネルギーを消耗しやすく、気づかないうちに限界が近づいてしまうこともあるんです。

まずは、「私が悪いんじゃなくて、そういう気質なんだ」という理解を、自分に向けてあげてください。

「向いてない」のではなく「合ってない」だけ

「向いてないのかな…」

「やっぱり自分は社会不適合なのかも…」

そんなふうに悩んでしまうのは、あなたが真剣にがんばってきた証拠です。

でも、合わない環境の中で無理を続けていたら、どんなに能力があっても、自信はどんどんすり減ってしまいます。

大事なのは「できる・できない」ではなく、「合う・合わない」。

それを見極めるためにも、自分の気質を知ることはとても大きなヒントになります。

「内向型でもやっていけるよ」と伝えたい理由

この文章を書いている私自身、かつては「なんで私はこんなに働くのがしんどいんだろう」とずっと悩んでいました。

でも、「内向型」という言葉に出会って、自分を知るきっかけを得たことで、少しずつ世界の見え方が変わったんです。

「変わらなきゃ」と思っていた部分が、「このままでもいい」と思えるようになって、その安心感が、少しずつ自分らしい働き方を選ぶ勇気に変わっていきました。

だって私の人生は、私にしかサポートできないから!

いきなり大きく変えなくてもいいんです。

まずは、自分を知ることから始めてみてください^^

FAQ

Q1. 内向型とは具体的にどういう特徴ですか?

A. 一般的に、刺激に敏感・深く考える・ひとりの時間で充電する傾向がある人を指します。

Q2. 内向型とHSP(繊細さん)は同じですか?

A. 似ている点もありますが、厳密には異なります。HSPは五感の刺激にも強く反応しやすいのが特徴です。

Q3. 内向型はどんな仕事が向いていますか?

A. 一人で集中できる作業、思考を深められる仕事、静かな環境のある働き方が向いていると言われています。

Q4. 内向型は会社でうまくやれないのでしょうか?

A. 必ずしもそうではありません。内向型の強みが活かせる環境を選べば、十分活躍できます。

Q5. 私も内向型かもしれません。どうすればいいですか?

A. まずは自分の気質を知るところから。そこから少しずつ、自分に合う働き方を探していきましょう。